電気工事士は電力会社から送電された電気を変圧する変電設備の据え付けや、建物の各階へ電気を送る幹線のケーブルの敷設や家庭内の配線へ電気を分けたり、漏電が起きた際にすぐに電気を止める役割を担う分電盤の据付など、配線・コンセント・照明器具の取り付けなど電気を利用するための設備工事を行います。

電気工事士は家でも会社でも工場でもどこでも電気は欠かせないものとして存在するため、安定して需要があり新しい技術や再生可能エネルギーの流れもあり、今後もなくなりにくいとされています。

さらに、電気回路の理解と設計や配線技術など特殊な技術が要るため、マスターすると仕事に困ることが少なく収入が安定しやすいです。

国家資格で信頼性もあり、持っているだけで『この人はプロなんだ』と思われやすく、資格を持っていると給料が上がる会社も多く経験を積むとより良い条件での仕事を進められます。

需要が高く、収入も悪くないとされ、安定し将来性がある仕事の電気工事士は勝ち組と言われることがあり、本記事では電気工事士の魅力について詳しく紹介していきます。

既に電気工事士として働いている方も、スキルアップやキャリアパスについて勝ち組と評価されている方の事例を紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

電気工事士が勝ち組と言われる理由

新築住宅やオフィスビル、商業施設で欠かせない照明設備や空調設備などの電気工事を行なうために、『電気工事士』の資格が必要になります。

特に、家の配線や工場の電気設備といった電気の工事には危険が伴い、きちんと技術と知識がある人ではないとできないようになっています。

そのため、電気工事士の資格は非常に重要で持っているだけで、電気工事の技術者という証明になります。

そうした電気工事を行なうために電気工事士の資格を取得するためには、多くの場合専門学校や電気工事組合の養成施設・専門学校などで所定の課程を終えた後に資格を取得して働き始めるか、企業で働きながら資格の取得を目指す方法があります。

しかし、電気工事士が工事件数に対して足りていないことも影響し、平均年収が高いことや一度資格を取得すると期限が切れることがない安定性もあります。

平均年収が高いから

電気工事士の平均年収は、厚労省が発表しているjobtagによると506.8万円となっています。

日本全体の平均年収は443万円であり、電気工事士の平均年収は他の仕事の平均年収と比べ60万円ほど高いです。

一方電気工事士として、一括りにしてしまうと平均年収は高く見えますが、実際には電気工事士の中にも、「見習い」、「一人前」、「責任者」といった経験年次に応じた区分もあり、経験値によって給与の相場も異なります。

見習いとは、未経験からの入職者で、日当8,000円程度、年収ベースでは250万円~350万円となります。見習いでは電気工事士の業務のサポートとして、雑務に対応していきながら、仕事を覚えていく時期です。

工事の下準備や後片付け、工事の部品の取り外し、取り付け、事務作業、客先との連絡、移動車の運転などを行います。電気工事士の資格を持っていない場合は、配線に触ることも出来ないですが、電気工事士の資格を既に持っている場合は、より踏み込んだ補助作業が出来るなど、資格の有無によって業務内容も変わってきます。

一人前になると、一人での電気工事の一連の電気工事が行える状態となり、年収は300万~500万円となります。一人前になるには、スキルにもよりますが、およそ2~3年の下積み期間が必要です。

責任者や役職者になると、電気工事士のマネジメント業務も行う立場となり、年収相場は400万~700万円となります。

また、電気工事士の資格を保有していることで、会社から資格手当を受けられるケースが多いことも電気工事士が勝ち組と言われる要因の一つです。

電気工事士の資格だけでなく、電気主任技術者やボイラー技士などの資格を組み合わせて取得することで、さらに年収を上げることも可能です。

経験年数別だけでなく、保有資格による平均年収で比較すると、第二種電気工事士の年収相場は300万~450万円、第一種電気工事士の年収相場は400~500万円となっております。

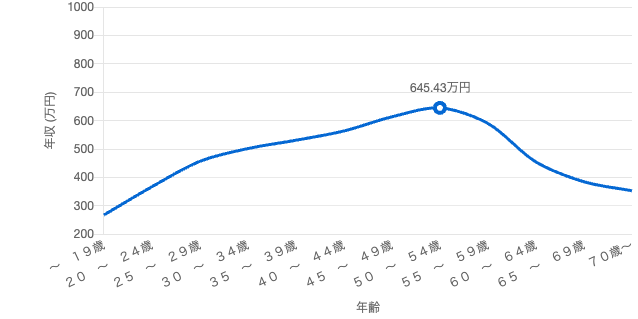

年代別の給与相場についても見ていきましょう。

経験を積むことで、20代から30代にかけて平均年収の相場以上の稼ぎを得ることが出来、資格手当も受られることから、電気工事士は、年収の軸で見ると勝ち組といえるでしょう。

職に困らないから

電気工事士が勝ち組と言われるもう一つの理由に、職に困る可能性が低いことがあげられます。

どの建物にも電気は必要で、電気がないと生活も仕事もできません。

家庭はもちろん、オフィスビルや商業施設、工場など新しい建物が建つ場所にはどこでも電気工事が必要で、既に建っている建物でも定期的なメンテナンスやアップグレードが必要になります。

さらに、電気工事士は国家資格で、資格を持っている人しかできない工事も多いため資格を持っているだけで重宝され働ける場所が多いです。

実際に、各種求人媒体を見ても、電気工事士の求人は全国で数万件に上っており、電気工事士の需要は常に高い状態です。

最近では、スマートホーム技術や再生可能エネルギー源の利用が増加しこれらの新技術に対応できる電気工事士の需要も増加しています。

太陽光発電や家庭用蓄電システムの設置、家電の遠隔操作などスマートアプライアンスの組み込みといった新しいスキルが求められています。

さらに、技術者不足に悩んでいるため経験豊富な電気工事士が不足していることが多く、若手で技術を身につけるとさらに仕事に困ることが少ないです。

これらの電気のインフラは、日常生活に欠かせないものとなっており、故障やトラブルが発生した際には、即座に修理や対応が求められます。このような背景から、電気工事士が職に困る可能性は非常に低いと言えます。

資格を取るのが難しいから

電気工事士の資格は第二種と第一種の二つに分かれていますが、電気工事士の資格を取得するために時間をかけて勉強する必要があります。

電気工事士の資格の合格率は第二種で60%、第一種で40%となっています。

筆記試験では、電気の理論や法令、器具の知識をしっかりといれ『抵抗値』や『回路図』など聞きなれないことも多く最初は頭がこんがってしまうこともあります。

また、実技試験も難しく、制限時間内に決められた配線をきっちりと仕上げる必要があり、道具の使い方を守り、配線の順番を守ってきちんと動かないと合格できません。

そのため、資格を取るためにはちゃんと勉強しないと厳しく、実技の練習も行う必要があり、第二種電気工事士の資格を取得するためには、学科と実技を合わせて約200時間の勉強が必要とされています。一方、第一種電気工事士の場合は、さらに上乗せして約300時間の勉強が求められます。

資格の難易度が高く、その道を極めてきたことの証明にもなる為、資格を持っている人が勝ち組だと言われる要因となっています。

電気工事士はやめとけと言われる理由

インターネット上には電気工事士の凄さだけでなく、やめとけといったネガティブな記事もあります。

電気工事士の仕事は天候に左右されることも多く、外での作業では雨の日や寒い日でも仕事をしないといけなく、夏の暑い日での作業もあります。

他にも、電気工事士がやめとけと言われる理由を紹介します。

下積み時代の年収が低い

電気工事士としてのキャリアをスタートさせる際、見習いの時期は避けて通れないフェーズとなります。

電気工事士の見習い・下積み時は先輩の後をついて行って工具の名前や使い方、基本的な配線の方法などを一つ一つ覚えていくことから始まります。

現場は朝早くから始まり、重い工具を持って色々な場所に移動しながら作業するため体力的に大変です。

天候に左右されることもあり、雨の日や風が吹いている日も外の作業が続く場合もあります。

電気工事士の下積み時代は、知識とスキルが足りずできることが限られるため年収が低いですが、現場で少しづずできることを増やしていき、配線を引いたりと先輩に確認しながら作業していくと徐々に責任のある仕事を任せられるようになります。

第一種電気工事士の資格を持っていないと高圧の仕事に関われず会社にとっての貢献度が下がってしまうため給料も比例してしまうことが考えられます。

新人や見習い期間では現場での作業のスピードや正確さがプロのレベルに達していないことが多く、効率的な働き方ができないこともあり、仕事全体の価値を上げるために時間がかかります。

下積み時代は2~3年続くことが一般的であり、その間に電気工事士の資格取得のための勉強時間も確保しなければならないため、労働時間が長くなる傾向にあります。

肉体労働が中心であるから

電気工事士は普段、ビルや家を建てるときの電気関係の設置作業を担当し、配線を引いたりすしっちやコンセントを設置したりといった作業を行うため体力が必要です。

また、夏の厳しい暑さや冬の冷え込む中での作業もあり、高所での電気工事や長時間の作業もあり体への負荷も大きくなりやすいです。

ただ、電気工事士は下積みをちゃんと経験して資格・スキルを活かせるようになると一気にステップアップできるようになり、資格を増やしたり・現場での信頼を獲得すると数年で給料がグンと上がる人もいます。

危険の伴う仕事だから

電気工事士の業務は、多くの危険を伴います。

漏電による感電のリスクは常に存在するための安全対策が絶対に欠かせません。

金属製のアクセサリーやベルトなど、感電のリスクを高める可能性のある物は身に着けないなど、安全管理の為に神経を使う必要があります。

さらに、電気工事士の業務には、ブレーカーや電源の適切な処理が求められ、電気が流れていないかを確認する検電作業も必要となります。

その他にも、高所での作業も頻繁に行われるため、脚立を使用する際の落下リスクにも注意が必要です。落下リスクに備え、ヘルメットの着用などを徹底し、安全対策を行う必要があります。

電気工事士としての業務は、見えないリスクに対する警戒心を常に持ち続けることが求められる仕事であり、これらのリスクも加味して、電気工事士はやめとけという声が上がっています。

労働時間が長い職場があるから

電気工事士の労働時間等の条件について見ていきましょう。もちろん所属する企業にもよりますが、一般的に電気工事士の1日の流れは下記のようになっています。

| 8:30 | 現場に集合 |

| 9:00 | 朝礼にて安全確認や作業の段取りを確認 |

| 12:00 | お昼休憩 |

| 13:00 | 作業再開・現場が変わる場合は移動 |

| 15:30 | 現場作業終了 |

| 17:00 | 事務所に戻り工具等を片付け帰宅 |

業務時間自体は一般的な企業とさほど代わらず、17時に退社出来る会社も多いです。住宅やオフィスなどを中心に対応する会社は、住民や利用者がいる中での工事となるため、17時以降の作業が難しい為、基本的に上記のような時間割が一般的になります。

一方で、商業施設や店舗の電気工事を行う場合は、納期がタイトな場合、遅い時間帯まで残業をするケースも多いです。

また、個人宅向けの電気工事のお仕事の場合は、夏場はエアコンの故障などでクライアント数が増え、拘束時間が長くなることもあります。

電気工事士の休日は、週休2日制/年休120日以上というケースが最も多いですが、年休100~119日台の会社も少なくありません。

週休2日ではないというケースも多いため、休みが十分に取れていない電気工事士も多く、電気工事士はやめとけという意見も上がっています。

電気工事士を取得するメリット

電気工事士の資格があると電気関連の仕事が広がり、キャリアの選択肢が増えます。

電気工事だけでなく、メンテナンスや設計、教育や監督のポジションに進める可能性もあるため、将来的に自分で事業を始めることもできます。

さらに、資格があると仕事の幅だけでなく、収入の面でもメリットgああり電気工事士としての専門性が評価されるので一般的な作業員よりも高い評価を得られることが多いです。

その他、電気工事士の資格を取得することで以下のようなメリットがあります。

- 資格手当が貰える

- 転職に有利になる

- 社会的信用を得られる

- 長く働ける

資格手当が貰える

電気工事士の資格を取ると、資格手当をもらえることが多く会社によっては特定の資格を持っていると給料にプラスして毎月手当がつくところもあります。

専門的な技術が求められる職業では資格がその人のスキルを証明するもののようにもなり、企業もしっかり評価してくれます。

第2種電気工事士では資格手当が月に数千円から10,000円もらえることがあり、第1種ではさらに手当が手厚くなることがあります。

転職に有利

電気工事士の資格を持っていると、電気工事に関する専門知識・スキルを所有していることへの証明にもつながるため、転職を行う際にも面接官に評価してもらいやすいです。

社会基盤として電気設備は日々アップグレードしており、更新・メンテナンスが求められます。

社会的信用にも繋がる

電気工事士の資格は国が認めたプロフェッショナルの証明になるため、家やオフィス・工場などのどこでも電気は必要不可欠なものでその設備を安全に正確に扱えることを示しています。

電気工事士の資格は電気工事に関する専門職で専門知識を所有しているとみなされます。

長く働ける

エネルギー関連の設備の増加、インフラ技術の高度化に伴い電気工事士の需要が高まりつつありますが、業界を通して人材不足に悩まされています。

電気工事士としてキャリアを積まれた方には定年退職後も電気工事士として活動して欲しいと企業からオファーされることがあります。

電気工事士は金持ち?給料を上げるためのキャリアプラン

社内で出世していく

電気工事士としての年収を向上させるための方法として、社内での出世が考えられます。

先述の通り、電気工事士は資格が大切で第2種電気工事士だけでなく第1種電気工事や施工管理技士の資格を取るとできる仕事の幅が広がり、上司からも『やる気あるな!』と思われて評価が上がります。

さらに、現場では現場監督やお客さんと話す場面が多く言葉遣いや伝え方が上手な電気工事士の方は連携が上手くでき、評価されやすいです。

資格やコミュニケーション能力、後輩の育成、安全第一を徹底していると上の人からの評価が厚く、任せられる仕事が増えていき、努力をしていると自然と周りが気づいてくれるため、焦らずに積み上げていくことを意識すると良いでしょう。

給料の良い会社に転職する

電気工事士としての給与アップの方法として、給料の良い会社への転職が考えられます。しっかりとスキルが有る方であれば、転職時の給与交渉は、前職の給与を基に+αの金額で進行することが一般的です。

実際、社内で昇進を待つよりも、転職によって大幅な給与アップを実現するケースは珍しくありません。さらに、給与だけでなく、福利厚生や業務時間といった待遇の面でも改善を果たすことが可能です。

独立して親方になる

電気工事士としてのキャリアの中で、独立して「一人親方」として活動する道も選択肢の一つです。一人親方とは、個人事業主として独自に仕事を取得し、実施する電気工事士や建設業界の職人を指します。

一人親方になることの最大の魅力は、売上の全額が自分の報酬となる点です。具体的には、日当ベースでは1.8万円~3万円、年収ベースで見ると500~700万円以上の収入を見込むことができます。

一人親方は自分のペースで仕事を進められる為、自由度が高く、自分の努力次第で収入を増やすことができます。

その一方で、仕事の獲得は全て自分自身の責任となります。繁忙期には連日の仕事で忙殺されることもあれば、閑散期には仕事が全く入らないことも考えられます。

上位の資格を取る

電気工事士のキャリアを考える際、資格取得は年収向上の鍵となります。特に、電気工事士の資格だけでなく、電気主任技術者やその他の資格を取得することで、業務の幅や対応できる案件が増え、給与も大幅に上昇する可能性が高まります。

電気主任技術者は、電気設備の維持や保安業務に従事できる資格であり、電気工事士が案件を獲得するための努力が必要なのに対し、電気主任技術者は保安業務のため、安定して仕事を獲得し続けることが期待できます。

さらに、ボイラー技士や危険物乙4、冷凍機械責任者、エネルギー管理士などの資格を追加で取得することで、電気工事士としての対応出来る業務の幅が広がり、希少価値をさらに高めることができます。

戦略的に資格取得を進めることで、電気工事士としての給与を高め、キャリアをより充実させることが可能です。資格は、電気工事士の将来を大きく左右する要素と言えるでしょう。

電気工事士は難しい?資格取得の難易度

電気工事士の資格は第二種と第一種に分かれており、電気工事法によって対応出来る工事の規模に制限が掛かっています。

第一種電気工事士と第二種電気工事士の資格の違いは工事出来る作業範囲の規模の違いにあります。第二種では600v以下の一般電気工作物の工事のみ行えるのに対し、第一種では最大500KW未満の需要設備で事業用電気工作物まで取り扱うことが出来、対応出来る工事の幅をより広げることが出来ます。

第二種電気工事士

第二種電気工事士の試験は、学科試験と技能試験の2つで構成されています。合格率は60%ほどとなっております。

特定の受験資格は設けられておらず、学歴や年齢、実務経験を問わず、誰もが挑戦可能です。

学科試験は四択のマークシート形式で、120分の試験時間が設定されています。

主な出題範囲としては

- 電気の基礎理論

- 配電理論

- 配線設計

- 電気機器・電気工事用の材料・工具

- 一般電気工作物の検査方法

- 配線図、

- 一般用電気工作物の保安に関わる法令

となっております。

技能試験は実技を中心とした試験で、実際に配線作業や施工を行います。出題範囲は以下の様になっています。

- 電線の接続

- 配線工事

- 電気機器及び配線器具の設置

- 電気機器・配線器具並びに電気工事用の材料及び工具の使用方法

- コード及びキャブタイヤケーブルの取付け

- 接地工事

- 電流、電圧、電力及び電気抵抗の測定

- 一般用電気工作物の検査

勉強方法としては、過去問題を繰り返し解くことで、出題傾向や自身の弱点を把握する必要があります。配点の高い問題から優先順位をつけ対策をしていくことも重要です。

第一種電気工事士

第一種電気工事士の試験は、学科試験と技能試験の2つで構成されています。

第一種においても、特定の受験資格は設けられておらず、学歴や年齢、実務経験を問わず、誰もが挑戦可能です。合格率は40%ほどとなっております。

学科試験は四択のマークシート形式で、140分の試験時間が設定されています。

主な出題範囲としては

- 電気に関する基礎理論

- 配電理論及び配線設計

- 電気応用

- 電気機器・蓄電池・配線器具・電気工事用の材料及び工具並びに受電設備

- 電気工事の施工方法

- 自家用電気工作物の検査方法

- 配線図

- 発電施設・送電施設及び変電施設の基礎的な構造及び特性

- 一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安に関する法令

となっております。

技能試験は実技を中心とした試験で、実際に配線図通りに配線を60分以内に行うという試験になります。

- 電線の接続

- 配線工事

- 電気機器・蓄電池及び配線器具の設置

- 電気機器・蓄電池・配線器具並びに電気工事用の材料及び工具の使用方法

- コード及びキャブタイヤケーブルの取付け

- 接地工事

- 電流・電圧・電力及び電気抵抗の測定

- 自家用電気工作物の検査

- 自家用電気工作物の操作及び故障箇所の修理

2種と比べ出題される問題の範囲が広い為、勉強時間も300時間ほど必要となっており、1日2時間の勉強を5~6ヶ月ほど充てる必要があります。

電気工事士のキャリアの選択肢

エアコンの取付業者

エアコンの設置工事は第一種の免許が必要となりますが、1件あたりの設置に対して顧客が払う費用は1〜3万円と高額になります。1回の作業時間も2~3時間ほどで、効率的に売上を上げることが出来ます。

特に夏場の繁忙期は顧客のニーズも一気に高まる為、工事件数も数多く熟すことが出来、経験を積むことが可能です。

また、エアコンの設置は屋内での作業が多い為、屋外での作業が多いほかの職種と比べて労働環境が良い点も特徴として挙げられます。

ビルメンテナンス

ビルメンテナンスは、ビルの設備点検や管理を行う仕事です。ビル内の電気設備や水道設備、エレベーターの点検、ボイラーの点検などを行います。

電気工事士の資格に加えて、消防設備士やボイラー技士の資格なども保有していると、より仕事の幅を広げていくことが出来ます。

バブル期に建てられた建物を中心として、現在老朽化が進んでいる為、今後更に需要が増えていく領域でも有るため、キャリアアップの有力な選択肢の一つとなるでしょう。

配線工事

電気配線工事は、建物内での電気供給を安全に行うための工事です。配線の設計から始め、電線やケーブルの敷設、配電盤やスイッチの取り付け、さらに電気器具の接続といった業務を担当します。

作業は屋内だけでなく、屋外での作業も求められることがあります。特に屋外での作業は、環境や天候に左右されるため、容易ではありません。

一方で、ビルの施設内の営業時間に合わせて作業を行われることが多いため、直行直帰というケースもあり、電気工事士はプライベートの時間を確保しやすい職場環境に恵まれていることが多いです。

鉄道電気工事

鉄道電気工事はその名の通り、鉄道にまつわる電気設備の工事に当たる職種です。

線路内にて電車線の張替えを行ったり、電柱の立替、電車線設備の改良を行います。線路内での作業が多いため、終電が過ぎてからの夜勤となるケースが多い点が特徴となります。

深夜の勤務は企業側としては、割増賃金の負担が必要となるため、業務時間は短く効率的に進める企業が多いです。

また、日中に作業を行う場合は事務所にて工事の準備作業を行うなどの事務作業を行うことが多いです。

電気工事士の資格以外にも、玉掛やクレーン操縦、高所作業車、アーク溶接などの資格も活かすことが出来ます。一方、資格は入社時点で持っていない未経験者でも入社後に資格取得が出来れば問題無い企業も多く、これから経験を積んでいきたいという場合でも十分に活躍が可能です。

電気工事士に向いている人

ものづくりが好きである

電気工事士としての職務は、緻密さが求められます。特に、設計図を基にした配線作業や、場合によっては独自の設計立案が必要となるため、ものづくりを長い時間行ってもあまり苦にならない性格も重要です。

ものづくりが好きな人には、電気工事士は非常に向いていると言えるでしょう。電気工事士の仕事を通じて、技術的なスキルだけでなく、ものづくりの醍醐味や達成感を日々感じることができます。

手先が器用である

電気工事士の職務には、配線の取り付けや電気機器の接続など精密な手作業が多く含まれます。そのため、手先が器用な人は、作業の上達速度が早くなる傾向にあります。

一方、手先の不器用さを理由に電気工事士の道を避ける必要はありません。仮に手先が不器用であっても2~3年の間、先輩たちの技やノウハウを学び取ることで、十分な技術を掴み取ることが可能です。

体力に自信がある

電気工事士としての業務は、体力が求められる仕事です。特に、外での作業が多い職種では、冬の厳しい寒さや夏の高温下での作業が増えます。

一日で複数の現場や客先を回ることも珍しくなく、移動の多さからくる疲労も無視できません。繁忙期には、長時間労働が求められることもあり、体力的な負担が増大することが考えられます。

そうした背景から、電気工事士を目指す方は、ある程度の体力が必要とされます。

学習意欲が高い

電気工事士には高い学習意欲が求められます。電気工事士の仕事は手に職を就けるものであり、技術や知識を学び続ける姿勢が不可欠です。

資格取得に際しては、業務時間外にも自身で勉強の時間を確保する必要があります。そのため、電気工事士としてのキャリアを積むには、継続して学び続ける胆力が求められます。

学習意欲が高い人や好奇心が強い人は電気工事士が向いているといえるでしょう。

電気工事士の将来性

人手不足による人材希少価値の向上

電気工事士は慢性的な人手不足に悩まされております。電気工事士の求人倍率は3.7倍となっており、日本の全職業の平均倍率である1.29倍と比べ、非常に高い水準となりました。

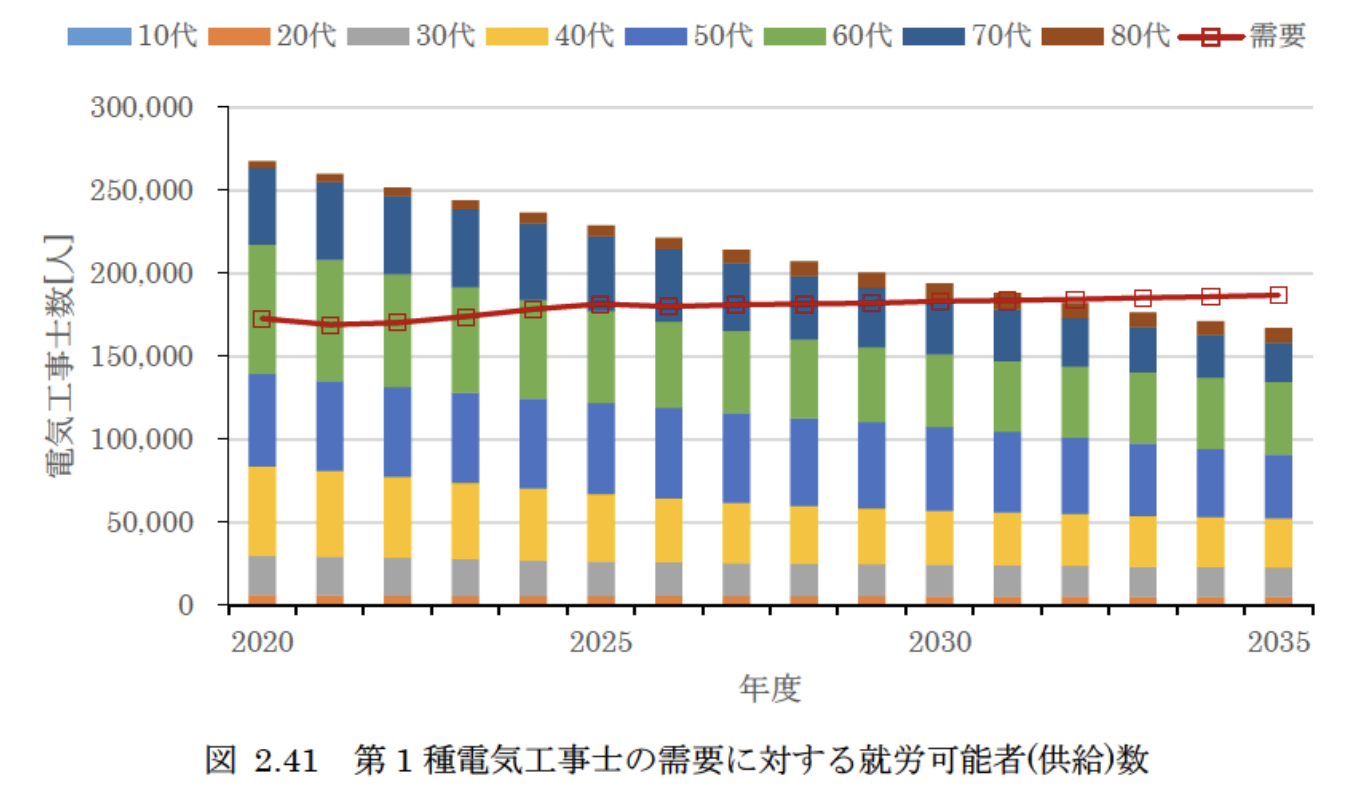

経産省が、令和3年に発表した、「令和3年度新エネルギー等の保安規制高度化事業委託調査

(再生可能エネルギー発電設備等における電気保安人材の需給状況等に係る実態調査)」のシミュレーションによると、2033年頃に第一種電気工事士の需給バランスが逆転すると予測されております。

業界の高齢化も深刻化している中、資格を取得していくおくことで、希少価値の高い人材となり、年収水準も今後より上がっていくと期待出来ます。

電気の需要は無くならない

現代社会において電気は社会の生命線となっています。今後も電気の需要がなくなっていくことは考えにくい為、電気工事士の仕事がなくなる可能性は低いと言えるでしょう。

災害の発生

日本は災害大国で地震や台風などの災害が将来的にも数多く発生していくことが予想されます。災害が発生した際の復旧作業において、電気工事士も当然ながら必要となります。

まとめ

電気工事士は収入の良さや、資格取得の難しさから、勝ち組と称されることが多いです。

しかし一方で電気工事士はやめとけという声もあり、外での作業の多さや、技術の習得の難しさ、長時間労働など所属する職場によって労働環境の課題は様々です。